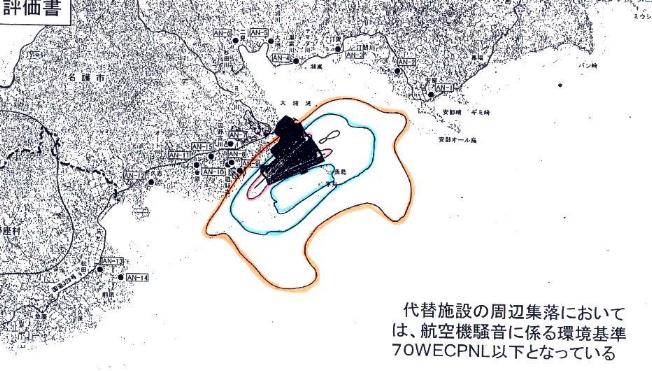

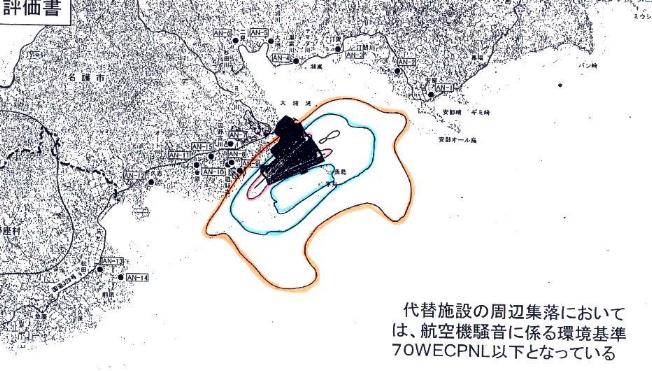

アセス評価書に掲載された新基地周辺のW値コンター図(防衛省のブリーフィング資料より)

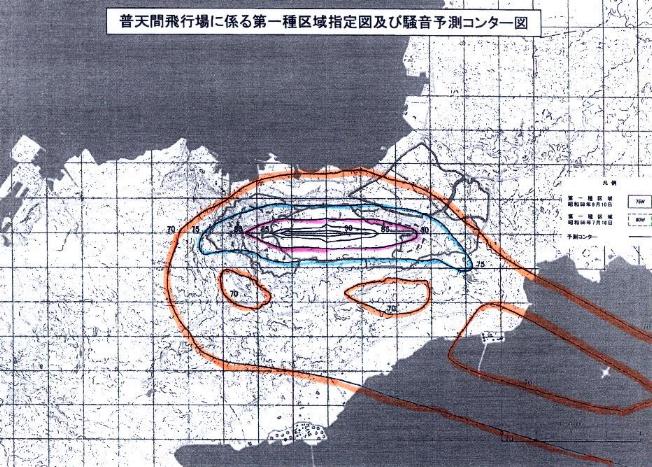

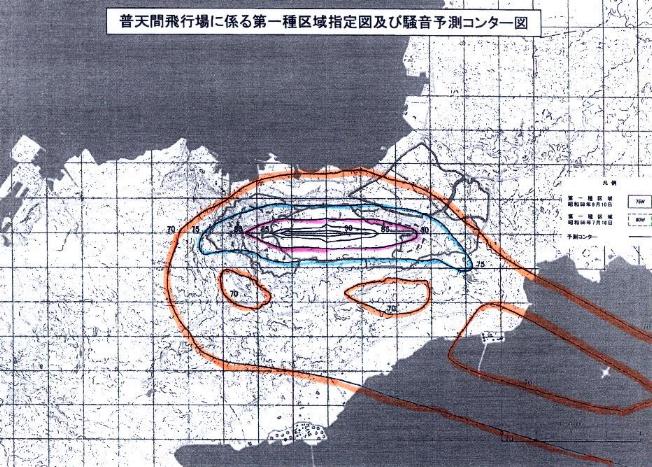

普天間飛行場に係る第一種区域指定図及び騒音予測コンター図(

(2011.12.19 防衛大臣、MV-22オスプレイ配備について(回答)より)

「70WECPNL以下」の不思議・・・その3

進入・出発経路を含めた場合のW値のコンターが大きく変わることを、2011年12月19日に防衛省が沖縄県、宜野湾市に回答した

「M-22オスプレイ配備について(回答)」の付図と、評価書のW値コンターと比べることで明らかにしよう。以下の2つの図は、縮尺をほぼ

同じものにしてある。

アセス評価書に掲載された新基地周辺のW値コンター図(防衛省のブリーフィング資料より)

普天間飛行場に係る第一種区域指定図及び騒音予測コンター図(

(2011.12.19 防衛大臣、MV-22オスプレイ配備について(回答)より)

アセス評価書のW値コンターは、辺野古新基地の出発・進入経路が含まれないもの。普天間基地の

オスプレイ配備後の騒音予測図は、普天間基地の出発・進入経路が含まれるものだ。

前提となる機種は、普天間の方にKC130が含まれている以外はオスプレイも含めて一致している。

両図の70Wのコンターを比べると、「航空機騒音に係る環境基準の70WECPNL」以上の領域が大きく広がっていることが一目で

わかる。

両図を重ねて、滑走路の中心と滑走路の向きを合わせると、その違いがさらにはっきりする。

KC130の影響が辺野古アセスの図には含まれていない。また、両方の滑走路の長さが異なるし、場周経路の位置も反対側になっている

から、単純な比較は出来ない。それでも、騒音域が大きく広がっているのが有視界飛行の出発・進入経路に沿っていることは否定のしよう

がない。

有視界飛行の出発・進入経路を無視して騒音評価を行うのは、騒音域の大きさを隠すためだと言われても仕方ない。「W値70の範囲内に

集落はない」という架空の評価を行うために、出発・進入経路を無視した、と言うのが防衛省の本音だろう。

普天間では太平洋側に有視界飛行の出発・進入経路が延びている。しかし辺野古の新基地で有視界飛行の出発・進入経路が海側に延びる

保障はない。

アセス評価書によれば、回転翼の場周経路も固定翼の場周経路も海側に設定されている。北部訓練場からキャンプハンセン、伊江島にいた

る訓練施設は、新基地のメイン滑走路の延長線より陸側にある。このアセスの対象となる飛行場建設が計画されているキャンプ・シュワブ

の海側の場所から国道331号線を挟んだ山側には、シュワブの演習場が広がっていて、ここにはヘリのランディング・ゾーンも設けられてい

る。海兵隊員をヘリからロープで吊り下げて飛行するなどの訓練も、このランディング・ゾーンを使って行われている。それらの訓練施設

に向かうヘリやオスプレイが、わざわざ遠回りをして、しかも何本もの場周経路を横切って海側に出る出発経路を米軍が選択するだろう

か?

新基地のヘリやオスプレイが、国道を隔てたシュワブの演習場に直行すれば、仮に住宅地上空を避けて、辺野古の集落とキャンプ・シュワ

ブの境界線のシュワブ側を飛んだとしても、爆音は辺野古の集落を襲う。普天間基地の境界内を飛んでいるとして予測したヘリなどの騒音

が普天間基地周辺のW値を75以上としている。

飛行場で他の飛行経路が決まっていて、有視界飛行の出発・進入経路だけ決まっていないということは本来考えられないことだ。さまざま

なルートの間で、衝突の危険を回避するためにセパレーションを取らなければならないからだ。それこそ「ワンセット」でしか決められな

いものだ。

新基地への進入・出発経路もすでに「米軍の運用」で陸側に設定されているが、あまりにも騒音が大きくなるので現時点では公表できない

のではないのだろうか。

これがあらぬ疑いというのなら、きちんと決めた経路を元にした騒音評価を書き込んだ評価書を作り直すべきだし、それが出来るまで、

評価書の提出など出来ないのは当たり前の話だ。(この項、終わり)

(RIMPEACE編集部)

2012-1-19|HOME|