6月25日、横須賀基地に入港したイージス駆逐艦ウィリアム・P・ローレンス(25.6.25 非核市民宣言運動・ヨコスカ 撮影)

「110」の番号の船体が、ハーバー・マスター・ピア東側に接岸しているウィリアム・P・ローレンスだ(25.6.27 非核市民宣言運動・ヨコスカ 撮影)

駆逐艦ローレンス、横須賀入港(1)釧路寄港をとり止め横須賀に

6月25日、横須賀基地に入港したイージス駆逐艦ウィリアム・P・ローレンス(25.6.25 非核市民宣言運動・ヨコスカ 撮影)

「110」の番号の船体が、ハーバー・マスター・ピア東側に接岸しているウィリアム・P・ローレンスだ(25.6.27 非核市民宣言運動・ヨコスカ 撮影)

6月25日、駆逐艦ウィリアム・P・ローレンス(WILLIAM P. LAWRENCE DDG 110)が横須賀基地に入港し、ハーバー・マスター・ピアの東側(HMP-E)に接岸した。

ローレンスはパールハーバーを母港にしていることになっているはずのイージス駆逐艦だ。6月23日から24日までの日程で釧路港に入港する予定であることが発表されていた。

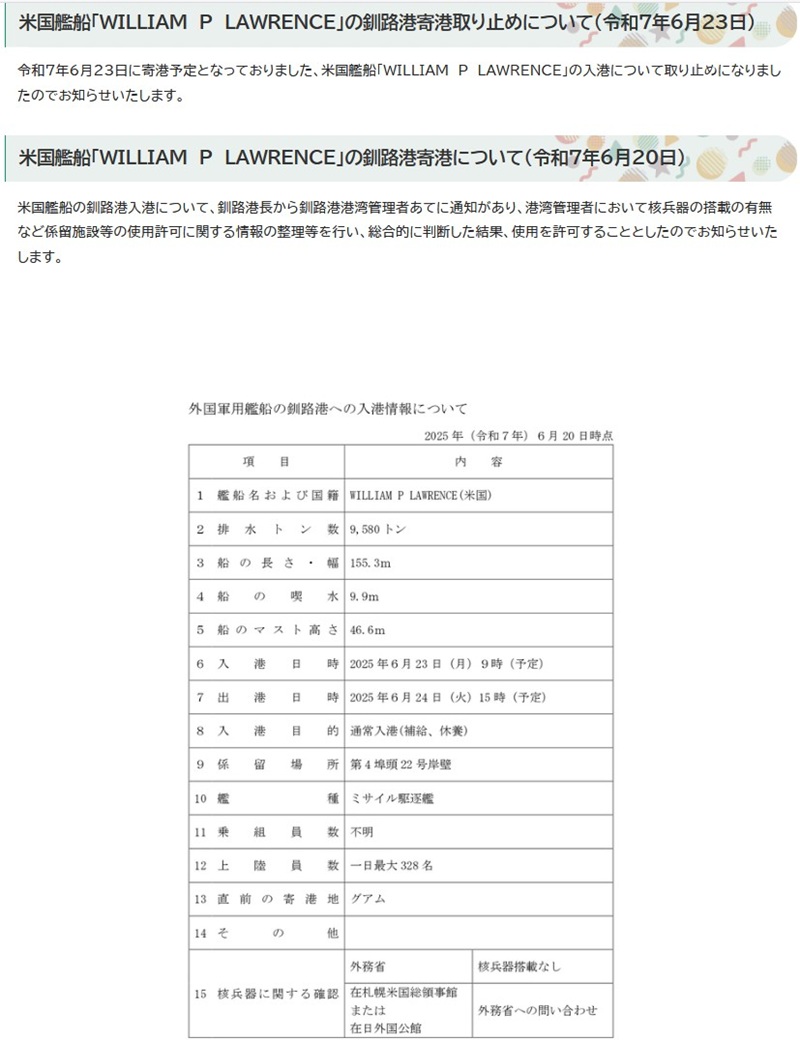

釧路市の発表によれば、一日最大328名の乗組員の上陸も予定されていたようだ。

しかし、当日の6月23日になって、釧路への入港はとり止めになった。

報道によれば、釧路への入港とり止めの主な理由は、「大型船を岸壁に安全に導く水先案内人を確保できなかったこと」(北海道新聞電子版)だという。

釧路市が6月20日に発表したローレンスの入港情報の「入港目的」欄には、「通常入港(補給、休養)」と書かれていた。

ところがローレンスは、6月17日から19日までの間、グアムに滞在していた。

だから、「補給、休養」のためにわざわざ釧路に入港しなければならない必要は無かったはずだ(ちなみにローレンスは、6月前半にも5日間、シンガポール軍との合同軍事演習「パシフィック・グリフィン2025」の支援のためグアムに滞在していた)。

つまり、釧路への「入港目的」として通知された「補給、休養」は、たんなる方便に過ぎなかったのだろう。

釧路港は、「安保三文書」の具体化として設けられた「特定利用空港・港湾」に指定されている港だ。

「特定利用空港・港湾」は、「民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑な利用にも資する」インフラという謳い文句を掲げて導入された制度だ。

内閣官房が作成した「特定利用空港・港湾」に関するQ&A式の説明資料には、「この枠組みは、あくまで関係省庁とインフラ管理者との間で設けられるものであり、米軍が本枠組みに参加することはありません」と書かれてはいる。

しかし実際には、米軍も日本政府も、「特定利用空港・港湾」を「自衛隊・海上保安庁」の利用だけにとどめておくつもりなどハナから無いのだろう。

とはいえ、米軍が現実に「特定利用港湾」を使えるようにするには、平時からその港への入港や使用に慣熟しておく「必要」がある。また、米軍や日本政府にしてみれば、米軍艦船も使うことに市民を「慣れ」させて反対させないようにする「必要」がある。

それらのこと、つまり入港や滞在の慣熟訓練と「世論工作」が、駆逐艦ローレンスを釧路に入港させようとした本当の目的だったのではないだろうか。

その狙いが、今回のところは「うまくいかなかった」のだろう。

ローレンスは6月23日に釧路沖まではやって来ていたようだが、結局、釧路港(釧路西港)に入ることはあきらめて、25日に横須賀にやって来たということのようだ。

とはいえ、近年、釧路港は、北海道で日米合同軍事演習が行われる際の米軍の物資の積み下ろしの拠点として使用されている。

米軍や日本政府は、今後も折を見て日常的な軍事使用の拡大を図るつもりだろう。

ところで、駆逐艦ウィリアム・P・ローレンスは、今年3月15日から4月15日にかけても横須賀に長期滞在していた。

この寄港については、既に当HPで報告した。

横須賀寄港の直前には佐世保にも寄港しており(この佐世保寄港についても当HPで報告した)、さらにその前には、原子力空母カールビンソン(CARL VINSON CVN 70)の空母打撃群の一員として行動していた。

ローレンスがカールビンソン空母打撃群に加わる任務航海のために母港であるはずのパールハーバーを出港したのは、昨年10月13日のことだった。

その後、8ヶ月半の間、このイージス駆逐艦はパールハーバーに帰っていないようだ。かなりの長期間にわたる任務航海だ。

ローレンスが3月15日から1ヶ月間も横須賀に滞在していた間、原子力空母カールビンソンはインド洋・中東方面に移動してしまった。

それ以降、ローレンスは、カールビンソン空母打撃群とは別に、東アジア・西太平洋の海域にとどまって活発な活動を続けている。

その後のローレンスの活動と、米軍HPに書かれているローレンスに関する気になる記述については、ページを改めて報告することにする。

(RIMPEACE編集部 星野 潔)

釧路市のHPに掲載された、ローレンスの入港情報と入港とり止め情報(釧路市HPより引用)。

2025-6-28|HOME|