3.補助・補給艦は

−洋上補給艦は減少傾向−

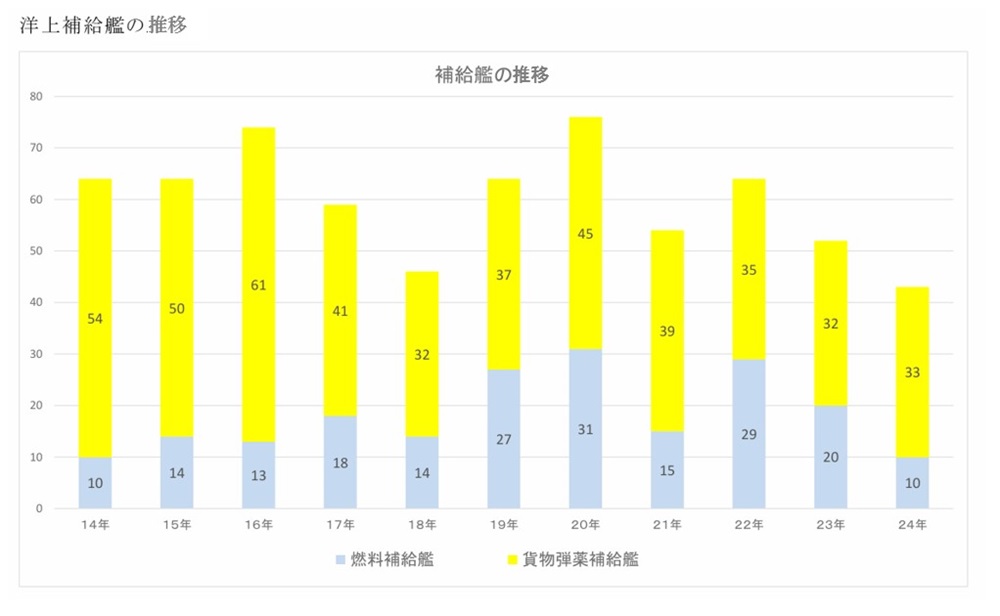

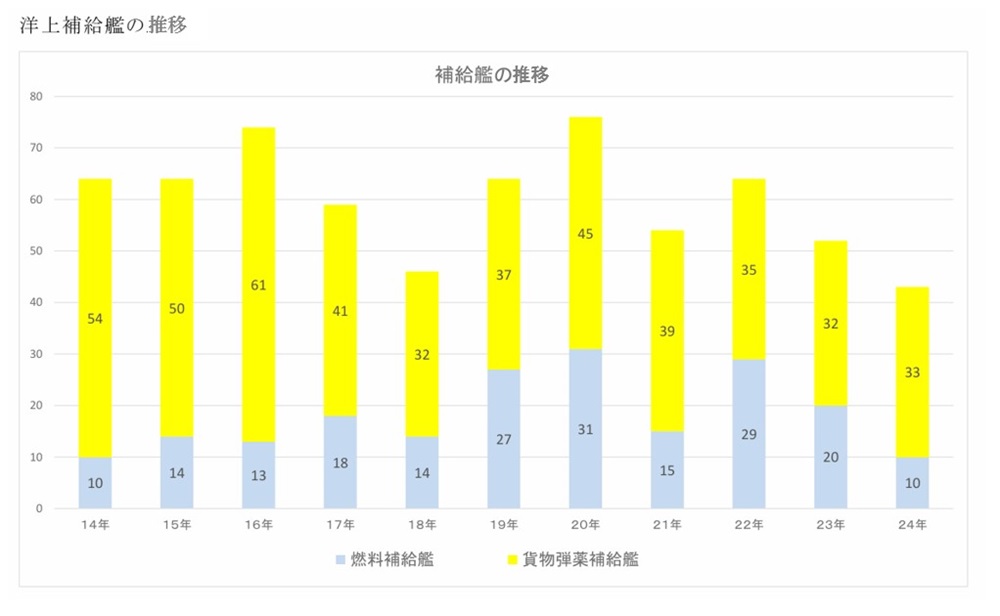

米軍の洋上補給艦船は燃料補給艦(AO)、貨物弾薬補給艦(AKE)だけが現在運用されているが、佐世保港に寄港する回数は2年連続して減少した。中でも燃料補給艦は22年6隻29回、23年6隻20回、24年4隻10回と減少し、14年以来の水準になった。西太平洋(東アジア)に展開している洋上補給を必要とする艦隊の活動が減少したのか、それとも燃料を補給する陸上施設を増やしたためかもしれない。

一方、貨物弾薬補給艦の寄港回数はこの数年、大きな変動はないが、それでも最多だった16年(61回)と比較すると、大きく減少している。佐世保基地に大きな弾薬施設や補給倉庫がないことを考えると、燃料補給艦と同様に、例えばグアムの補給施設にシフトしていることが影響しているのではないだろうか。

−艦種別では−

母港としている艦を除いた入港艦船の艦種別(作戦艦、洋上補給艦、貨物輸送艦、燃料輸送船、情報収集艦、各種補助艦船)の割合では洋上補給艦が43%、燃料輸送船が38%で、この2種だけで入港艦船の大半を占めている。

なかでも弾薬、食糧、被服、備品、燃料を統合して洋上補給できるルイス&クラーク級貨物弾薬補給艦(満載排水量4万トン超 艦種記号=AKE)が2008年の初寄港以来、寄港回数が増えており、洋上補給艦の77%(23年は62%、22年は55%)を占めている。

しかし貨物弾薬補給艦が佐世保港で大規模な補給を行っている様子はなく、また佐世保基地の弾薬設備の老朽化で最新型のミサイルや爆弾などが貯蔵できないため、周辺に展開する洋上戦闘艦への補給の待機場所として利用されていると思われる。

貨物弾薬補給艦の西太平洋での拠点はグアム・アプラ港だが、作戦海域である東シナ海や南シナ海などとの地理的関係、あるいは燃料備蓄施設の充実の理由から日本では佐世保に集中的に寄港している。

米海軍は貨物弾薬補給艦を14隻運用(22年12月現在)しているが、そのうちの2隻(1番艦ルイス&クラーク、2番艦サカジャウィア)は海兵隊専用として運用されている。

23年同様に、24年中に佐世保には14隻中6隻が寄港しているが、横須賀と沖縄のほかに西太平洋の補給拠点・グアム、韓国海軍基地がある韓国慶尚南道・鎮海(チネ)やフィリピン・スービックおよびシンガポールとの行き来が目立っている。主要な停泊港は第7艦隊のエリアでは佐世保のほか、グアムとシンガポールが目立っている。(米海軍によれば「補給・補助艦に母港はない」とのこと)

一方、佐世保基地から燃料を搬出する燃料補給艦の寄港回数は10回となり23年(20回)、22年(29回)から大きく減少している。だが、基地間の燃料輸送にあたる中型タンカーの寄港回数は23年と同じ21回(22年は19回)とほぼ変わらなかった。燃料搬送先は国内(岩国、八戸、沖縄・金武湾など)だけでなく韓国(釜山、蔚山など)、マーシャル諸島クワジェリンにまで及んでいる。

一方、佐世保基地に燃料を搬入する大型タンカーの寄港は24年が17回、23年が9回、22年の19回と変化が大きい。ただし、すべてのタンカーが赤崎または横瀬の貯油所岸壁に接岸したということではなく、また、大型タンカーから直接洋上で燃料を補給艦に受け渡しする訓練も行われており、実態は分からないことが多い。

燃料補給艦については、現在運用されているヘンリー・J・カイザー級の燃料補給艦が1986年から運用が始まり、1995年に最終艦のラパハノックが就役しているが、老朽化を理由にして後継艦の設計が進められている。米海軍の将来艦隊計画( Navy Force Structure and Shipbuilding Plans)及び米海軍の公式HP(Navy.mil)によると、燃料補給艦は貨物積載量を約半減した新型(ジョン・ルイス級)への更新が計画されており、すでに3隻がGeneral Dynamics NASSCO(バージニア州ノーフォーク)で建造中となっている。

(グラフ【洋上補給艦の推移】参照)

(RIMPEACE編集委員・佐世保)

米海軍佐世保基地の動き=2024年= はじめに

1.母港艦船の動き

2.情報収集艦は引き続き減少

4.戦闘艦の動き

5.高速輸送艦・揚陸補助艦

6.朝鮮国連軍参加国艦船

2024年 寄港艦船の一覧

2025-2-7|HOME|